|

|

|

|

更新日:2021年8月24日 |

|

|

|

|

| オーディオクラフト工房の記事としては約8カ月ぶりになります。いろいろとやってますので、お待ち頂いた方にはお待たせいたしました。Stereo誌恒例の真夏のスピーカー祭りがやってきました。今年は春頃から10cmフルレンジでバッフル板口径が95mmと情報がありましたので、準備がしやすかったです。昨年同様、驚異のスピーカー性能をご堪能下さい。10cmフルレンジの音圧は圧巻です。まずは完成した姿はこちらです。 | |

| (今回のスピーカーの完成した姿) | |

| 今回も過去製作品の改造です。毎年箱から作ると置き場所が無くなるためです。我が家には最大4セットのスピーカーしか配置出来ませんので。今回は更なる高音質となりました。フロア型ダブルバスレフで前面ダクトになります。 | |

| (ONKYO製10cmフルレンジ) | |

| (口径10cmはやっぱりデカい) | |

| トンボの羽からデザインされたコーンが特徴的です。エッジ部分も変わっています。詳細は本誌を参照下さい。 | |

| (品番はOM-OF101) | |

| 私は学生時代にONKYOのミニコンポを持っていました。一人暮らしの私に音楽で希望を与えて頂いた会社です。最近あまり良いことは聞きませんが、その頃の恩返しとして今回製作を楽しませて頂きました。口径が10cmとなり昨年のものと比較するとその大きさに驚きます。重さもかなりあります。今回の餌食となった過去の製作のものはダブルバスレフですので、低音の素晴らしさが期待出来ます。今回改造するものは2018年のものです。当時の記事はこちらを確認下さい。 | |

| MarkAudio製8cmフルレンジ(Stereo編2018年)を作ろう | |

| 細かい図面や作り方などを参考にして下さい。 | |

| (MarkAudio製8cmフルレンジを取り外します) | |

| まだまだ使えるユニットなので取り外してもちゃんと保管しておきましょう。 | |

|

|

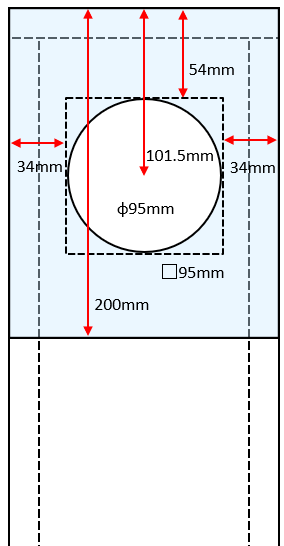

| (追加するバッフル板:薄青色の部分) | |

| 8cmフルレンジを取り付けるように設計していたので、今回の10cmが入るか悩みましたが、なんとか入りそうです。昨年の作製と同様に新たにバッフル板を追加してそこに10cmのフルレンジを取り付けるようにします。さすがに元のほうの穴径が小さいので、ざっくり角穴に加工を行います。電動のノコギリでフリーハンドで95mm角の穴に加工します。ちょっとの歪みはお許しを。 | |

| (元の箱に95mm角穴を開けます) | |

| 少し大きめのほうが後加工しなくて良いと思います。追加のバッフル板で隠れるので気にせずに加工しましょう。 | |

| (板厚18mmのパイン集成材を加工して追加のバッフル板にします) | |

| 元の箱とデザインを合わせたかったので、あえて18mmのパイン集成材を使用しました。我ながらこの歳になってくると丸穴の加工が危険な作業になってくるので、今回の加工は甥っ子にお願いしました。工具を豊富に持っている甥っ子なので図面通りに加工して頂けました。来年からも丸穴穴加工はお願いしようと思います。 | |

| (透明ニスをスプレーします) | |

| 一旦#120のペーパーやすりでコーナーを滑らかにして、板面も磨きます。透明ニスを2回程度スプーレーして乾燥させたら、#240のペーパーやすりで仕上げて、更に透明ニスを2回スプレーします。 | |

| (本体としっかりと固定しながらバッフル板を加工) | |

| エンクロージャーと追加のバッフル板はネジで固定する方法をとるので、しっかりと固定して貫通穴を開けます。今回追加のバッフル板の穴径は6mmになります。 | |

| (0.5mm厚のゴムシート) | |

| 追加のバッフル板とエンクロージャーの間にはゴムシートを挟みます。隙間などが無いように、そしてしっかりとエンクロージャーに取り付くように。 | |

| (穴加工しておきます) | |

| ネジ穴は現物に合わせて加工しましょう。スピーカーの入る穴径は少し大きくても良いでしょう。 | |

| (M6のステンレスネジ) | |

| 今回は板厚があるのでM6のネジで固定します。 | |

| (M6のネジが入るオニメナット) | |

| 毎回のことですが、ここが重要なポイントになります。オニメナットを、追加するバッフル板とずれないようにエンクロージャーに取り付けることです。さすがにM6用となると打ち込み式ではなくねじ込み式になります。六角レンチでねじ込みますので、それ用のものを準備下さい。オニメナットをねじ込む為にφ10mm程度の穴を開ける必要なのでそれ用のドリルも用意して下さい。正確にはφ9.5mmでも良いかもです。 | |

| (エンクロージャーにオニメナットを打ち込みます) | |

| 位置決めをしっかりとしてオニメナットを打ち込む穴を開けて下さい。あらかじめ追加のバッフル板をエンクロージャーに固定してから最初はφ3mm程度のドリルで貫通穴を4箇所開けます。続いてφ5mm、φ6mmと広げてから追加のバッフル板を外して、エンクロージャー側の穴を広げるとうまくいきます。 | |

| (追加のバッフル板を取り付けます) | |

| (スピーカー用のダンパー) | |

| スピーカー側に取り付けるダンパーは付属のものを使用しました。 | |

| (ユニットの取り付け完了) | |

| 口径が大きいのでエンクロージャーの横幅とデザイン的にマッチしていますね。自分的に納得です。 | |

|

|

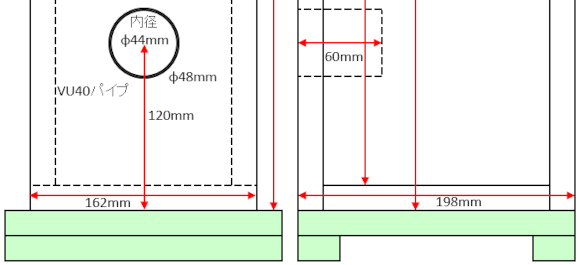

| (台座を新作します) | |

| 前から気になっていたのですが、これまでのデザインでは少し倒れやすかったということ。そこで今回新たに台座をつくります。重心を低くすることで倒れにくくします。合わせて総重量のアップも狙います。 | |

| (毎度おなじみの金属板を用意) | |

| 台座を重たくするために左右分合わせて60枚ホームセンターで購入してきました。 | |

| (完成した台座部分) | |

| 金属板を15枚2段に貼り付けます。万能ボンドで固定します。 | |

| (台座にエンクロージャーを取り付けました) | |

| 木工用ボンドをたっぷり使ってしっかりと台座に固定します。台座は目立たないのであえてニスは吹き付けませんでした。ペーパーやすりで角を取った程度です。 | |

| (台座底面に貼り付けるゴムクッション) | |

| 台座の底面の4箇所に貼り付けましょう。 | |

| (追加のバッフル板を横から見るとこんな感じ) | |

| 板厚18mmの追加のバッフル板を取り付けていますので、見た目はこんな感じです。来年以降に追加のバッフル板を交換することで新しいスピーカーになれるのですから仕方がないですね。 | |

| (正面から見る圧巻の威圧感) | |

| うまい感じに仕上がったと思います。口径が大きいので迫力がありますね。総重量は片側で9.4kgとなりました。 | |

|

|

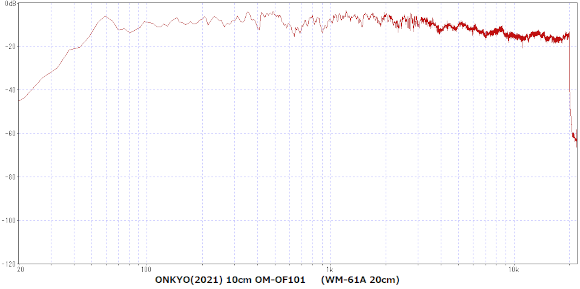

| (ONKYO製2021年10cmフルレンジ・ダブルバスレフスピーカー) | |

| 早速周波数特性を測定しました。低音から20kHzまでしっかりと鳴っています。仕上がりは上々ではないでしょうか。測定方法は私の過去の記事を参照下さい。 | |

| いくつかの音楽を聴いて、まず脅かされるのは圧倒的な音圧です。さすが口径10cmですね。昨年の6cmと比べるとその違いがわかります。低音はとても豊です。スピード感もいいですね。次にびっくりするのは伸びやかな高音でありながら全く嫌味のない透き通った音を聴かせてくれるところです。雑味が全くない高音ですのでとても聴きやすいです。ボーカルの領域もきめ細やかくありながらしっかりと力強く鳴ってくれています。今までとは明らかに次元が違う音のように聞こえたのは私だけでしょうか。本当に素晴らしいONKYO製10cmフルレンジですね。 | |

| (現在のスピーカーの配置) | |

| こんな感じで並べています。センターウーファーを境にして左右に配置しています。 | |

| まだまだ、お家時間が続く世の中ですが、このスピーカーで音楽を聴いて楽しい時間を過ごしましょう。これからもオーディオクラフト工房は続きます。最近ネタ切れですが、よろしくお願いいたします。 | |

|

|

|

|

オーディオクラフト工房へ戻る |

|

|

|

|

|

|