|

|

|

|

更新日:2025年9月25日 |

|

|

|

|

| フロア型スピーカーをディスクトップ型ダブルバスレフに作り直すプロジェクトの第五弾の登場です。スピーカー工作は箱を作る直せば何度でも楽しめるので興味が尽きません。突然の初秋のスピーカー祭りの開催です。 | |

| まずは完成した姿をご覧ください。 | |

| (今回のスピーカーの完成した姿) | |

| 素晴らしいです。今回も外観は光ってます。さて今回の餌食にとなったのは2021年のONKYO製10cmフルレンジです。その独特の構造が特徴的なユニットです。これを現在の私のディスクトップ型エンクロージャーの標準となる箱に入れてみます。どんな音を出してくれるか楽しみです。一応今回使ったユニットの生前の姿も載せておきます。 | |

| (2021年当時の姿) | |

| フロア型ダブルバスレフとして置いていましたが、私にとってメイン機種ではありませんでした。そこでユニットを取り出し、エンクロージャーは改造されてスピーカー台となりました。復習として2021年のONKYO製のスピーカーを見ておきましょう。 | |

| (ONKYO製10cmフルレンジ) | |

| (エッジとコーンが特殊構造となっている) | |

| (口径が大きいのでマグネットの威力も凄い) | |

| 基本、過去に3度作ったディスクトップ型のダブルバスレフと同じ設計とします。早速12mm厚の合板をホームセンターで加工してもらいました。何回も作っているのでこのあたりは簡単です。 | |

|

|

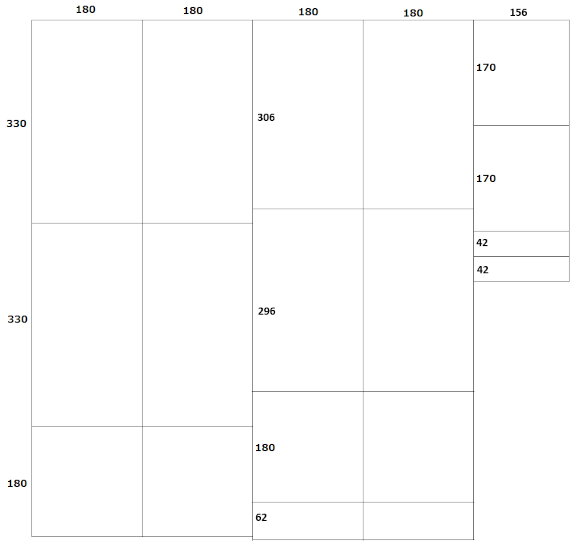

| (板取りの寸法図) | |

| 910mmx910mmの12mm厚合板で左右のエンクロージャーが取れるように設計しています。前回のディスクトップ型と同じ寸法です。 | |

|

|

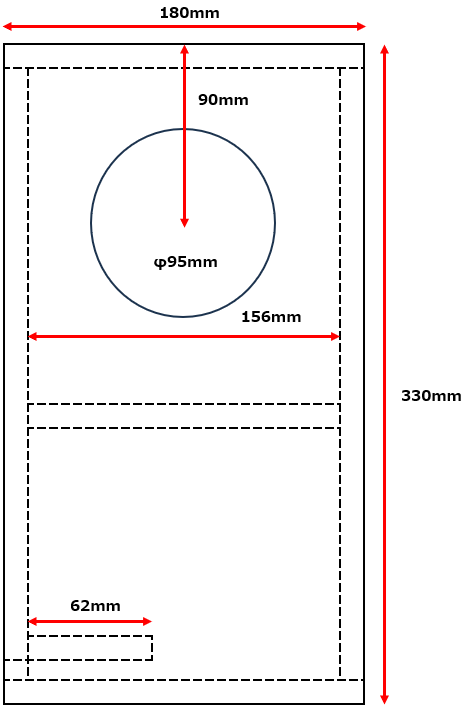

| (正面から見た図) | |

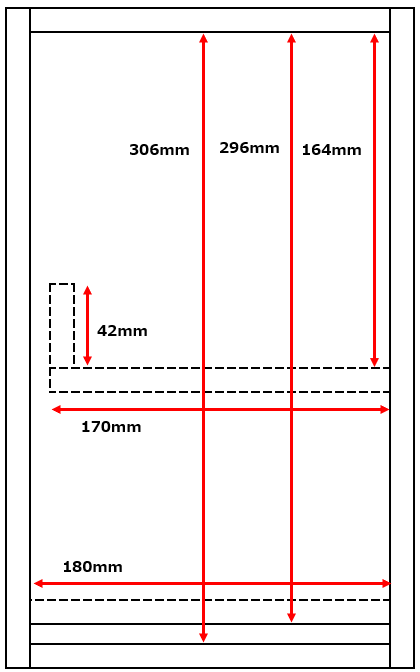

| 今回は第一空気室と第二空気室を分ける合板の位置を調整しています。今までよりスピーカーの口径が大きいので第一空気室を大きくしました。外形が従来と同じなので、当然第二空気室が小さくなるのですが、これが周波数特性にどう影響するか楽しみですね。 | |

|

|

| (左側のエンクロージャーの左側面から見た図) | |

|

|

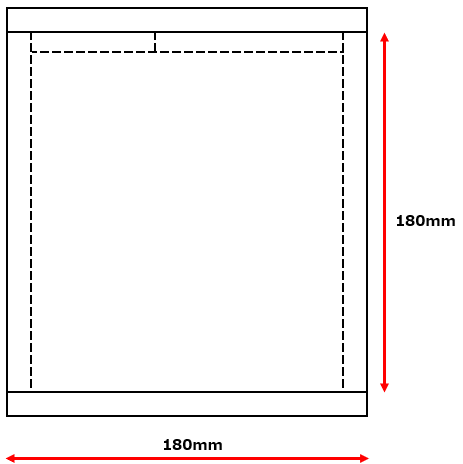

| (天面から見た図) | |

| (エンクロージャーの板の切り出し) | |

| 今回も綺麗にカットして頂きましたが、1mm程度の誤差は覚悟が必要ですね。 | |

| (第一バスレフポートを接着) | |

| 速乾タイプの木工用ボンドで接着します。Fクランプでしっかり締めましょう。 | |

| (第二バスレフポートを接着) | |

| 直角が正しく出ているので、合わせるだけできちんと出来ます。 | |

| (エンクロージャーの組み立て) | |

| ここまで一気に接着して組み立てます。バスレフダクトの10mmの隙間は1円玉を6枚重ねると丁度10mmになります。それをダクトに挟みこんで寸法を取ります。長めのFクランプでしっかりと締めて接着しましょう。 | |

| (第一バスレフダクトを差し込んで接着) | |

| 今回はこの板の位置を変えています。第一空気室を大きく取るためです。 | |

| (第一空気室のみ吸音材を貼ります) | |

| 私は吸音材として使っていますが、正式には手芸屋さんで購入したキルト芯です。 | |

| (φ95mmのホールソー) | |

| やっぱりこの歳になると自由錐で合板に穴を開けるのはしんどいです。そこでホールソーなんですね。口径が異なる毎に購入が必要ですが、穴あけ加工はとても楽です。 | |

| (価格はそれほど高くはありません) | |

| いつものようにAmazonでポチリました。色んな径が揃ってきました。 | |

| (ホールソーで穴あけ) | |

| 穴あけはとても簡単ですね。ここで一旦スピーカーをはめてみて、取り付け穴位置をきちんとマーキングしておくと良いと思います。マーキングは後工程の塗装で見えにくくなるので、キリなどでポンチしておきましょう。 | |

| (前面バッフル板を貼り付けます) | |

| 塗装の前に必ず、#240の紙やすりで、しっかり各面とコーナーを綺麗に表面をなだらかにしておきます。 | |

| (透明アクリルスプレー) | |

| 合板の木目を活かすように、透明アクリル塗装することにしました。最初の塗装が乾燥した後、#400の紙やすりで表面を更になだらかにして、更に塗装を重ねます。とここでまた前回と同様の問題が発生。木目が全く綺麗に見えないのです。ということで、塗り直しです。 | |

| (水性ウレタンニスを追加購入) | |

| 今回はエボニー色にしました。再度#400の紙やすりで下地を整えてから2回塗り、更に#400で整えて2回塗りです。 | |

| (なんとか上手く仕上がりました) | |

| 表面はツルツルです。少し左右の色の濃さに違いが出ましたが、これで良しとしましょう。 | |

| (スピーカーの底面に取り付けるゴム足) | |

| (私の製作に定番の重り) | |

| (重りは片側に9枚づつ貼り付けます) | |

| 底面に重りを万能ボンドで貼り付けます。ゴム足は重りの厚みをカバー出来る寸法の物を木ネジで取り付けます。 | |

|

|

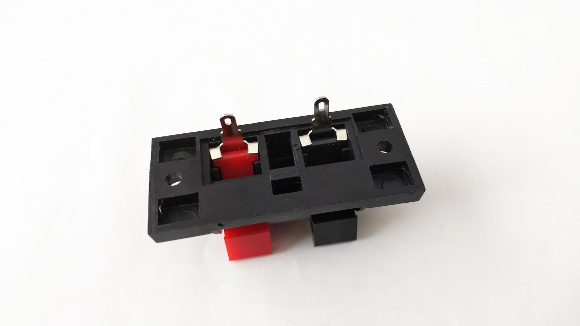

| (定番のスピーカー端子) | |

|

|

| (スピーカー端子にはゴムシートを挟み込みます) | |

| ユニット取り付け前に必ずバッフル板のネジ穴部分にφ2.5mmのガイド穴を開けておきます。スピーカーケーブルを配線して、ユニットをバッフル板にねじ止めして完成です。 | |

| (向かって右側の塗装が少し薄くなりました) | |

| とても素晴らしい仕上がりになりました。さてどんな音がするのでしょうか。 | |

| (合板の木目も活かされています) | |

| ディスクトップ型ですが、フロアに置くことも考えてユニットを取り出した前のエンクロージャーは改造してスピーカー台として生まれ変わりました。 | |

| (完成したスピーカー台) | |

| それではスピーカーの周波数特性を測定しましょう。測定の詳細は過去の記事を参照下さい。 | |

| 自作スピーカーの周波数特性を測定する(その2) | |

|

|

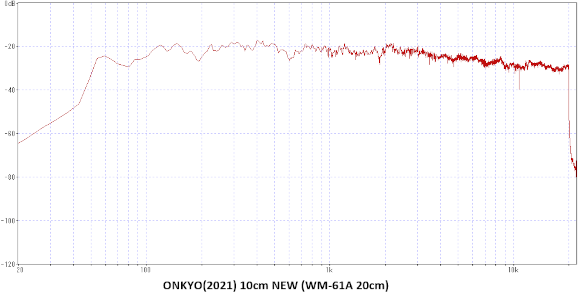

| (ONKYO製10cmフルレンジ・ダブルバスレフスピーカー) | |

| ダブルバスレフの特性はキッチリと出ています。全帯域で特に大きなディップもなく、とても優秀な特性です。高音のバタつきもなくとても良いと思います。歯切れの良い重低音に、中域から高域にかけてもとても柔らかい音を聴かせてくれています。特に高音域の優しさが心を落ち着かせてくれます。 | |

| 次はディスクトップ型としてリスニング位置で周波数特性を測定します。 | |

| (ディスクトップ型に配置したスピーカー) | |

|

|

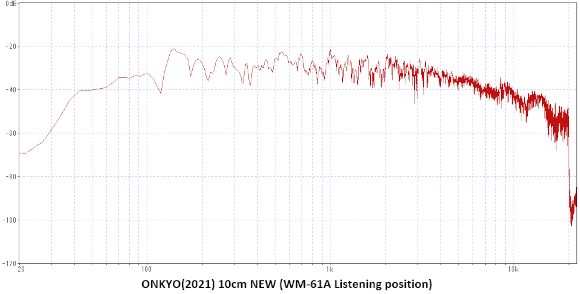

| (リスニング位置での周波数特性) | |

| リスニング位置では、どのスピーカーを測定しても良く似た特性を示します。但し過去製作にあったような70Hz付近に山がなく、偏りのない低音になっているような気がします。第一空気室を大きくして第二空気室を小さくした効果はどうなのでしょうか。WEBにある記事によるとダブルバスレフスピーカーの挙動は解析されていないとのこと。このくらいの口径になるとエンクロージャー自体の大きさを大きくする必要がありそうですね。 | |

| 決して悪くはないのですが、ONKYO製10cmフルレンジ・ダブルバスレフスピーカーは過去の製作品を上回ることは出来ないという結論に至りました。メインスピーカーは今まで通り、2019年のMarkAudio製8cmフルレンジ・ダブルバスレフといたします。 | |

| 今回のスピーカー製作はいかがでしたでしょうか。これからもオーディオクラフト工房は製作を続けていきます。ご期待ください。 | |

|

|

|

|

オーディオクラフト工房へ戻る |

|

|

|

|

|

|