|

|

|

|

更新日:2025年3月24日 |

|

|

|

|

| 急遽、オーディオのサブシステムが必要になり、現在システムを構築中です。前回記事のFMステレオラジオもその一環ではありますが、今回はサブシステムのメインとなるスピーカーを製作します。 | |

| 完成した姿はこちらです。 | |

| (今回のスピーカーの完成した姿) | |

| 今回はサブシステムですので、小型化を目指しました。大変良く出来たと思います。さて今回の餌食となったのは2020年のMarkAudio製6cmフルレンジになります。数年前にお蔵入りとなり、ユニットとして眠っておりました。それが今回蘇りました。構造は最近の製作と同じくダブルバスレフ構造です。小型化として寸法を再設計しました。ディスクトップ型というよりはブックシェルフ型と言ったほうが良いかもしません。 | |

|

|

| (2020年当時の姿) | |

| フロア型のダブルバスレフで活躍しておりましたが、我が家にはトータル4台のスピーカーセットしか置けないことで、ユニットを取り外して保管しておりました。復習として2020年のMarkAudioのスピーカーを見ておきましょう。 | |

|

|

| (懐かしい、MarkAudio製6cmフルレンジ) | |

|

|

| (小口径の雄姿です) | |

|

|

| (MarkAudio製OM-MF4 本物ですね) | |

|

|

| (メタルコーンが美しい) | |

| 基本、過去に3度作ったディスクトップ型のダブルバスレフと構造は同じです。スピーカーの口径合う寸法で設計し直しました。更に第一空気室と第二空気室の比率を変えてバスレフ効果を見直しました。さてその成果は如何に。合板の板厚は12mmとしています。 | |

|

|

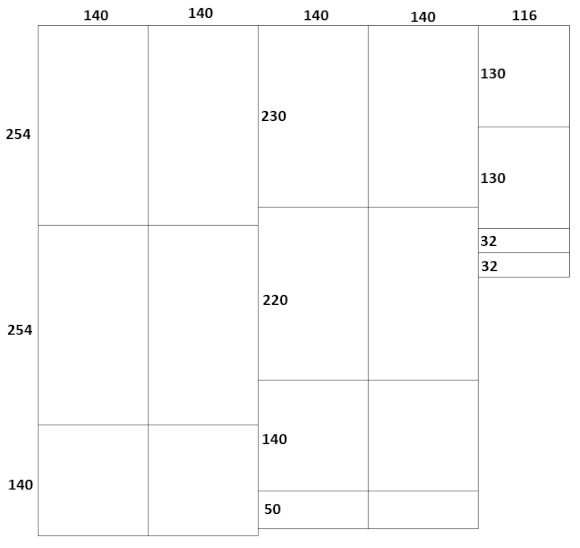

| (板取りの寸法図) | |

| 910mmx910mmの12mm厚合板で取りますが、それなりの部分が残りますので、何か別途の使用に備えて保管しておきましょう。 | |

|

|

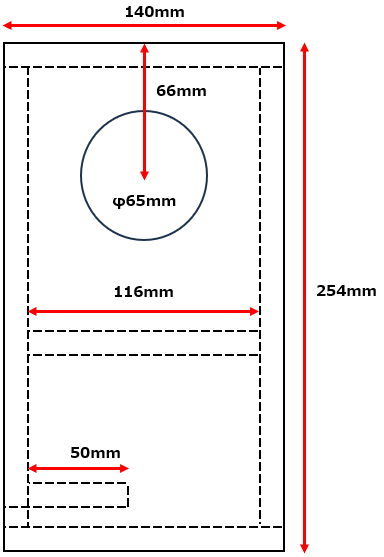

| (正面から見た図) | |

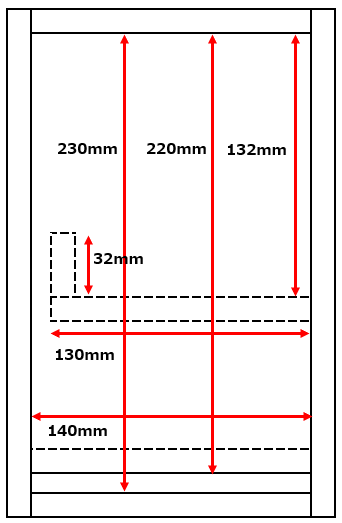

| 小型化で内容量はかなり少なくなっています。それでも低音を鳴らしたいというためのダブルバスレフ構造です。今回は第一空気室と第二空気室を分ける合板の位置を見直しています。 | |

|

|

| (左側のエンクロージャーの左側面から見た図) | |

|

|

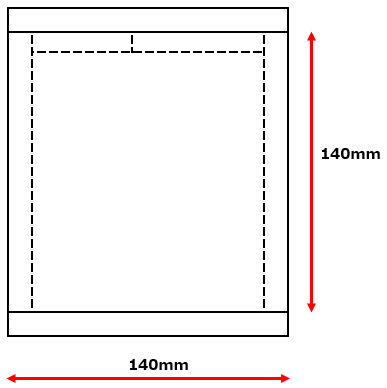

| (天面から見た図) | |

| (エンクロージャーの板の切り出し) | |

| 今回もホームセンターで綺麗にカットして頂きました。 | |

| (エンクロージャーの組み立て) | |

| ここまで一気に接着して組み立てます。バスレフダクトの10mmの隙間は1円玉を6枚重ねると丁度10mmになりますので、それをバスレフダクトに挟みこんで寸法を取ります。長めのFクランプでしっかりと締めて接着しましょう。 | |

| (第一バスレフダクトを差し込んで接着) | |

| 今回は第一空気室が第二空気室より体積が大きくなるようにしてみました。さてその効果は如何なものでしょうか。 | |

| (第一空気室のみ吸音材を貼ります) | |

| 私は吸音材として使っていますが、正式には手芸屋さんで購入したキルト芯です。今回のは結構薄めタイプを使用しました。ほとんど気分です。 | |

|

|

| (φ65mmのホールソー) | |

| たまたま過去の製作で使用したものがありました。スピーカーの穴あけはこれに限ります。 | |

|

|

| (Amazonでポチると結構安価です) | |

| スピーカーの口径が変わる毎に購入しないといけませんが、楽に穴が開けられます。 | |

| (ホールソーで穴あけ後、逃がし部分を加工) | |

| ユニット取り付け時の端子の逃がしは書籍の内容に従って加工して下さい。この状態で一度スピーカーをはめ込んで、中心付近に取り付けられるようにネジ穴の部分をマーキングしておくほうが良いと思います。 | |

| (今回も重りとして使います) | |

| 今回はエンクロージャーの大きさを小型化しているので、重心が不安定にならないように、いつもの金属ワッシャーをエンクロージャーの底面に取り付けます。 | |

| (片側に9枚づつ貼り付けます) | |

| 重りとして使う金属ワッシャーは万能ボンドで貼り付けます。貼り付けたことで底面が浮くので、ゴム足はそれをカバー出来る寸法の物を取り付けました。 | |

| (全面バッフル板を貼り付けます) | |

| #120の紙やすりでしっかり各面の下地とコーナーを綺麗にしておきます。続いて#240の紙やすりで下地を仕上げます。出た粉は塗れたタオルなどで綺麗に拭き取っておきましょう。 | |

| (ツヤありニスのライトオークを今回使います) | |

| (こんな色目に仕上がりました) | |

| ニスを2回塗りした後、#400の紙やすりで表面を滑らかにします。更に2回塗りして仕上がりです。ちょっとニスの垂れている部分があったので、余ったニスで更に重ね塗りしておきました。 | |

|

|

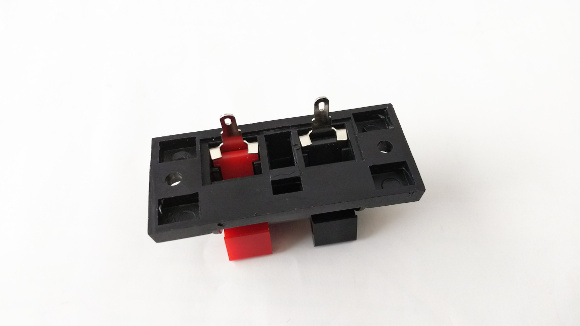

| (定番のスピーカー端子) | |

|

|

| (スピーカー端子にゴムシートを挟みこみ) | |

| 今回使用するスピーカーには付属のパッキンが付いていますので、予めスピーカー側に貼り付けておきます。よって新たなゴムシートは作成しておりません。 | |

| (スピーカーケーブルを配線してバッフル板に取り付けて完成) | |

| とても良い仕上がりになりました。ディスクトップ型で作りましたが、その小型化からブックシェルフ型と言っても良いかもしれません。 | |

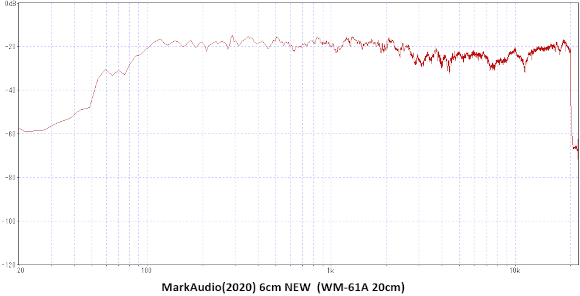

| それではスピーカーの周波数特性を測定しましょう。測定の詳細は過去の記事を参照下さい。 | |

| 自作スピーカーの周波数特性を測定する(その2) | |

|

|

| (MarkAudio製6cmフルレンジ・ダブルバスレフスピーカー) | |

| ダブルバスレフ特性の悪いクセはあまり目立たないようになりました。さすがに容量の大きいエンクロジャーと比べると低域感は少し弱いように感じますが、個人的にはこの多きさでは充分な低域感ではないでしょうか。やはり今回のはブックシェルフ型に分類しましょう。 | |

| (書籍記事に記載されている周波数特性) | |

| なかなか良く似た特性が再現できているのではないでしょうか。このスピーカーでサブシステムを組むことに何の問題もないでしょう。 | |

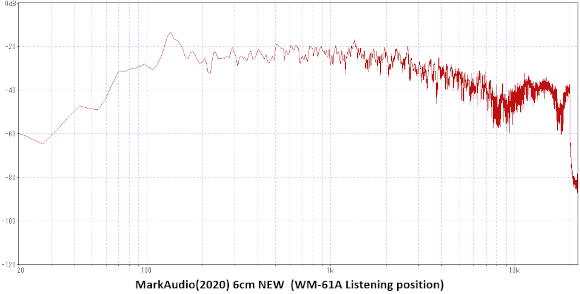

| (一応メインシステムで特性を比較しておきます) | |

| 過去のディスクトップ型製作品と比較するために我が家のメインシステムに設置して特性を測定しておきます。測定位置はリスニング位置になります。 | |

|

|

| (リスニング位置での周波数特性) | |

| 過去のディスクトップ型3作品と比べると少し変わった低域特性になっています。140Hz付近のピークは完全なる部屋の構造によるものでしょうか。その効果もあって低域の量感は充分にあります。小型ながらなかなか良い低音を鳴らしています。とても良いスピーカーが出来たと思います。サブシステムとして使うのが楽しみです。 | |

| やはり個人的にはこのオーディオの製作が一番楽しいですね。これからも引き続きオーディオクラフト工房をよろしくお願いいたします。 | |

|

|

|

|

オーディオクラフト工房へ戻る |

|

|

|

|

|

|