|

|

|

|

更新日:2025年2月22日 |

|

|

|

|

| 1年ぶりのスピーカー工作になります。ついに途切れました。Stereo誌恒例のスピーカー祭り。昨年よりその怪しさは現れていましたが、ついにその時が来たという感じです。でも私は悲観しません。以前のユニットを使って作り直そう。ということで、昨年から始まった、真冬のスピーカー祭り開催です。 | |

| まずは完成した姿をご覧下さい。 | |

| (今回のスピーカーの完成した姿) | |

| 素晴らしいです。エンクロジャー本体が光っているように見えます。さて今回の餌食となったのは2019年のMarkAudio製8cmフルレンジになります。3年くらい前から、従来のフロア型をやめてディスクトップ型にエンクロジャーを変えてきています。その理由は、あまり大きな容量のエンクロジャーでは歯切れの良くない低音が出ているように感じていたからです。正直3年前に作ったディスクトップ型が私にとてもフィットしたので、ほぼ同じ形状で作ってきました。今回もほぼ同じ形状で作ることにしました。一応今回使ったユニットの生前の姿も載せておきます。 | |

|

|

| (2019年当時の姿) | |

| フロア型のダブルバスレフで活躍しておりましたが、個人的な風潮に乗れず、ユニットを取り出し、エンクロジャーは改造されてスピーカー台となりました。復習として2019年のMarkAudioのスピーカーを見ておきましょう。 | |

| (懐かしい、MarkAudio製8cmフルレンジ) | |

| (重厚感が素晴らしい) | |

| (MarkAudio製OM-MF519 まだ売っていると思います) | |

| (コーンの色がいい味を出しています) | |

| 基本、過去に2度作ったディスクトップ型のダブルバスレフと同じ設計とします。早速、ホームセンターに合板の下見に行きました。なな!なんと、15mm厚の合板が無い!!!なんということでしょう。世の中、どうなっているのでしょうか。家に帰って、緊急で12mm厚で設計し直ししました。数日後、板取り図面を持ってホームセンターで購入そしてカットサービスを利用しました。 | |

|

|

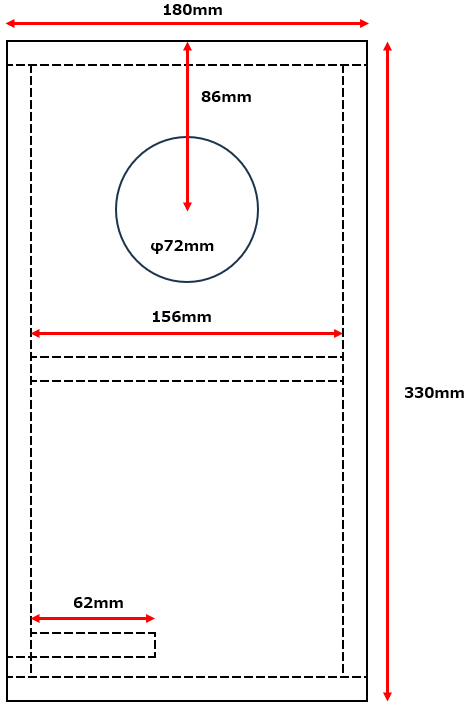

| (板取りの寸法図) | |

| 910mmx910mmの12mm厚合板で左右のエンクロジャーが取れるようにしています。基本昨年と同じですが、板が薄くなった分、寸法の調整をしております。 | |

|

|

| (正面から見た図) | |

| 12mm厚のため壁が薄くなっています。その分バスレフダクトの長さを調整しています。後になって判ることですが、第一空気室と第二空気室を分ける合板の位置を来年の設計時に見直しが必要かもしれません。まあこの時点では判らないので、昨年までと同じ分け方にしています。 | |

|

|

| (左側のエンクロージャーの左側面から見た図) | |

|

|

| (天面から見た図) | |

| (エンクロージャーの板の切り出し) | |

| 今回も綺麗にカットして頂きました。 | |

| (第一バスレフポートを接着) | |

| 木工用ボンドのみで接着します。Fクランプなどを使ってしっかり締めて接着します。 | |

| (第二バスレフポートを接着) | |

| カットが正確なので直角がきちんと出ています。 | |

| (エンクロージャーの組み立て) | |

| ここまで一気に接着して組み立てます。バスレフダクトの10mmの隙間は1円玉を6枚重ねると丁度10mmになりますので、それをバスレフダクトに挟みこんで寸法を取ります。長めのFクランプでしっかりと締めて接着しましょう。 | |

| (第一バスレフダクトを差し込んで接着) | |

| 来年はこの板を差し込む位置を変えたいと思っています。 | |

| (第一空気室のみ吸音材を貼ります) | |

| 私は吸音材として使っていますが、正式には手芸屋さんで購入したキルト芯です。 | |

| (φ72mmのホールソー) | |

| 探せばあるんですよ。これは金属用ですが、合板にももちろん使えます。この歳になると自由錐で合板に穴を開けるのは流石にしんどいので、そのスピーカーの穴径にあったものを都度購入しています。 | |

| (金属の黒光りがいいですね) | |

| 当たり前にようのAmazonでポチリました。結構安かったですね。 | |

| (ホールソーで穴あけ) | |

| ホールソーで開けるととても簡単です。 | |

| (工作に時々使用している重り) | |

| 合板が今までの15mmから12mmになったことで、エンクロージャーの重さが軽くなりスピーカーユニットを取り付けることで全体の重心が不安定になるように思いました。よって重りとして使っていた金属ワッシャーをエンクロージャーの底面に貼り付けることにします。 | |

| (片側に9枚づつ貼り付けます) | |

| 金属ワッシャーは万能ボンドで貼り付けます。貼り付けたことで、底面が浮くので、ゴム足はそれをカバー出来る寸法の物を取り付けました。 | |

| (全面バッフル板を貼り付けます) | |

| まずは#120の紙やすりでしっかり各面の下地とコーナーを綺麗にしておきます。今年はクリアニスで合板の木目調を生かすようにと考えておりました。 | |

| (透明ツヤありニスを購入) | |

| ニスを塗る前には#240の紙やすりでエンクロージャーの表面をなだらかにしておいて下さい。 | |

| (表面ツルツルです) | |

| 2回塗装後、#400の紙やすりでで更になだらにして、再度2回塗装します。しかしここで問題発生。木目が綺麗に見えない。ということで急遽、塗り直しすることに。 | |

| (ウォルナットのツヤありニスを追加購入) | |

| 再度#400の紙やすりでで下地を整えてから2回塗り、更に#400で整えて2回塗りです。 | |

| (なんとかそれらしい色目に仕上がりました) | |

| 表面ピカピカのツルツルです。 | |

|

|

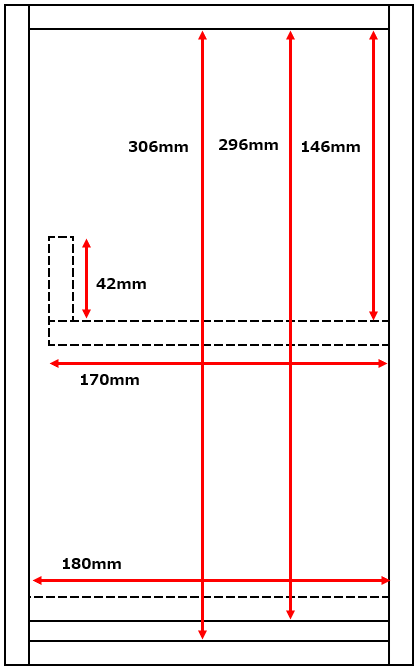

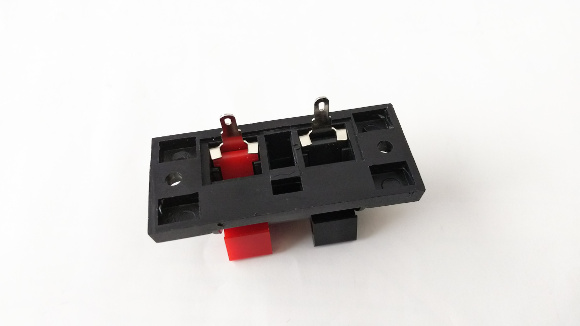

| (定番のスピーカー端子) | |

|

|

| (スピーカー端子にもゴムシートを挟みこみ) | |

| (1mmのゴムシートで作ったダンパ) | |

| バッフル板にゴムシートとユニットを仮置きしてネジ穴を位置決めしてポンチで穴を開けています。ユニットの取り付け前、バッフル板のネジ穴部分はφ2.5mmくらいでガイド穴を開けておきましょう。 | |

| (スピーカーケーブルを配線してバッフル板に取り付けて完成です) | |

| なかなか良い仕上がりになりました。ディスクトップ型で作りましたが、フロアに置くことも考えてユニットを取り出した前のエンクロジャーは改造してスピーカー台として生まれ変わりました。 | |

| (スピーカー台はこんな感じです) | |

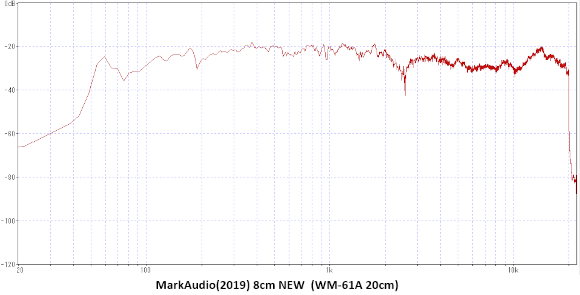

| それではスピーカーの周波数特性を測定しましょう。測定の詳細は過去の記事を参照下さい。 | |

| 自作スピーカーの周波数特性を測定する(その2) | |

|

|

| (MarkAudio製8cmプルレンジ・ダブルバスレフスピーカー) | |

| ダブルバスレフの特性が出まくりです。ちょっと2.5kHz付近のディップが気になりますが、私の音感では、切れの良い重低音が響いており、中域から高域に掛けても気持ち良い音を聴かせてくれます。周波数特性が全てとは言いませんが、雑誌の表紙に記載されていた特性と比べておきましょう。 | |

| (表紙に記載されている周波数特性) | |

| エンクロージャーの設計でスピーカーの特性はかなり変化しているのだと感じました。音を聴いている限りでは全く何の問題もありません。当分の間、このスピーカーをメインに使用していきたいと思います。 | |

| (ディスクトップ型に配置した自作オーディオ機器) | |

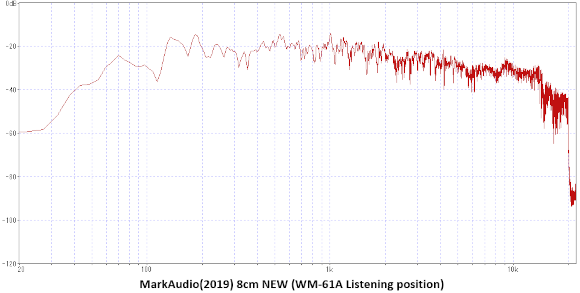

| 今回からディスクトップ型ですので、リスニング位置でも周波数特性を測っておきます。 | |

|

|

| (リスニング位置での周波数特性) | |

| ここでもダブルバスレフの特性が出まくっています。リスニングポイントはスピーカー軸の水平ラインより少し下側にありますので、なだらかに高域が落ちることで、とても聴きやすい音になっていると思います。今回も大変良く出来たのではないでしょうか。ただ、最初にも書きましたが、次回はダブルバスレフの特性を少し見直す為に設計の再検討をしたいと思います。 | |

| 本当にStereo誌のスピーカー祭りは終わったのでしょうか。気になるところではありますが、私のオーディオクラフト工房はこれからも続いていきます。 | |

|

|

|

|

オーディオクラフト工房へ戻る |

|

|

|

|

|

|