|

|

|

|

更新日:2023年11月23日 |

|

|

|

|

| 今回のタイトルから何を想像されましたでしょうか。民放AM放送のFM周波数への移行、NHKラジオ第2放送の完全停波に向けて、今後AMラジオはどうなってしまうのでしょうか。そんな難しいことを考える前に、残り少ないAM放送を今こそ楽しみましょう。もう何度も作ってますが、AMラジオを作りました。なーーんだそういうことか。そうなんです。日本中の局を聴くにはAMラジオが必須です。今後の備えにも必要だと思います。 | |

|

|

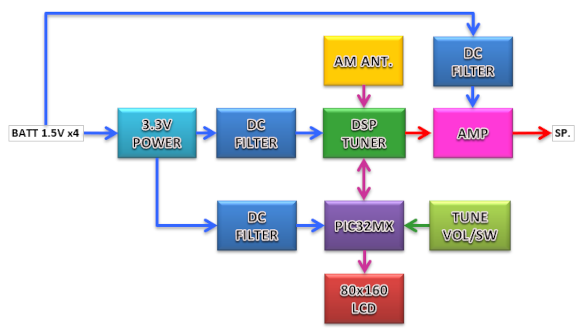

| (AMラジオの内部構成概要) | |

| 今回のラジオの特徴を記します。 ・受信周波数は522kHz〜1620kHz。 ・選局はマニュアルとプリセットが可能。 ・プリセット局数は13局。 ・電源回路はフィルターを構成して回路ノイズを低減。 ・DSPチップは旧シリコンラボ製のSi4734を使用。(Si4735も使用可能) ・受信周波数は80x160ドットのカラー液晶に表示。 ・駆動マイコンはPIC32MXをクロック8MHzで使用してノイズを低減。 ・カラー液晶の画面更新は最小限に留めてノイズを低減。 ・銅箔テープでノイズを低減。 ・DSPラジオ特有の高音出力ひずみはローパスフィルタで低減。 ・スピーカーアンプ搭載でスピーカー内蔵。 ・単二電池4本駆動。電池交換しやすい構造。 完成した姿はこちら。 |

|

| (完全スケルトン仕様のAMラジオ) | |

| 前回作製したFMラジオと同様にケースは透明にしました。良いですね。電源回路、DSPチップ、アンプの回路図はこちらです。 | |

|

|

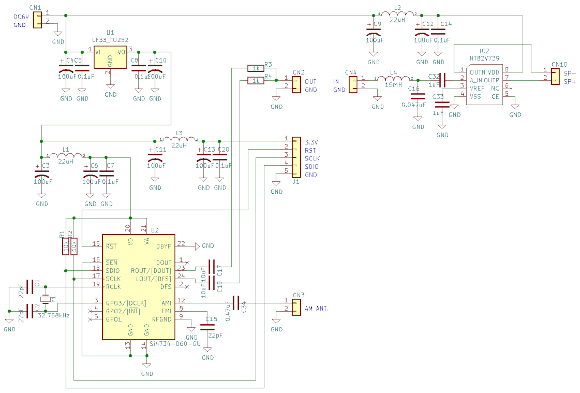

| (AMラジオの回路図) | |

| 音声用アンプのICはDIPでは入手不可となったICを使用しています。SOPがありますので変換基板を使って取り付けます。私は過去の製作から取り出した物を使用しています。ラジオの感度アップを期待して、上図の回路を基板化しました。 | |

| (AMラジオの回路基板) | |

| 今回もPCBWayさんに発注いたしました。ガーバーアップから約1週間で着弾です。もうユニバーサル基板には戻れません。 | |

| (部品を実装しました) | |

| 電源回路とアンプ回路、DSPチップ回路は分けて配置しました。DSPチップは手付です。最近の私の方針としてはリード部品も多用して組み立て易くしています。 カラー液晶駆動とDSPチップを制御するマイコン回路はこちらです。 |

|

|

|

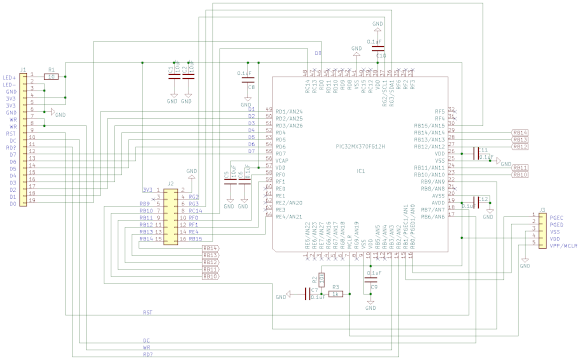

| (80x160ドット液晶モジュール駆動のマイコン回路) | |

| DSPチップの制御もこのマイコンで行っています。PIC32MXマイコンを使用していますが、クロック周波数は8MHzとしました。そして液晶表示の更新は周波数を変更した時のみに限定するようにプログラムしています。こうしないとかなりのノイズをAM帯に出しているようです。 | |

|

|

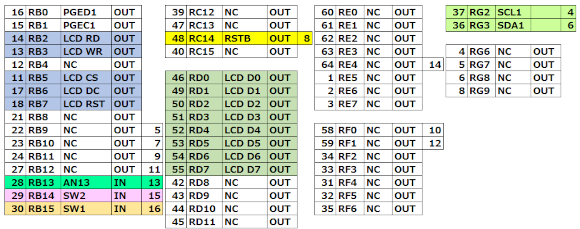

| (PIC32MXマイコンのポート割り付け) | |

| SW1は選局切り換えスイッチを接続します。 | |

| (SW1のスイッチ操作) | |

| 選局にはボリュームを使用します。ボリュームはAN13に接続しています。SW1でこのボリュームをマニュアルとプリセットの切り換えを行います。プリセット操作時はボリュームを13分割してその位置に応じてプリセットされた周波数で選局します。プリセットの周波数はソースファイルを確認下さい。 | |

| PIC32MXのプロジェクトファイルはこちらです。 | |

| (液晶モジュールを駆動する基板) | |

| 80x160ドットの液晶モジュールは専用基板を使用します。マイコン周辺をコンパクトにまとめています。液晶モジュールは万能ボンドでマイコン基板に接着します。前は両面テープで貼り付けていましたが時間が経過すると剥がれてましたので。 | |

| (液晶モジュールと一体化した基板) | |

| 自分ではとても良く出来た基板と思っています。 | |

|

|

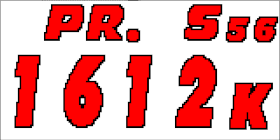

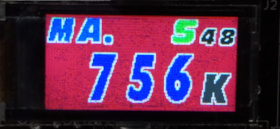

| (液晶モジュールに表示するデザイン) | |

| 受信周波数、プリセットとマニュアル切り換え、受信シグナルの強さを表示します。とてもシンプルです。 | |

| (定番の2mm厚PET板) | |

| ここからは透明ケースの簡単な説明をします。透明板はPET製を使います。少し柔らかいですが、アクリル板のように加工時に突然割れることはありませんので、使い易いです。 | |

| (5mm角のアクリル角材) | |

| PET板の貼り付け時のコーナーに使います。補強の役目も果たします。 | |

| (アクリル用接着剤) | |

| PET板とアクリル角材はアクリル用接着剤を使います。隙間に流し込む接着剤ですので、樹脂を溶かしながら接着します。 | |

| (単二電池ボックス) | |

| 動作時間を伸ばす為に電池は単二サイズにしました。このサイズの電池ボックスはアマゾンでポチリました。結構探すのに苦労しました。 | |

| (13mm厚の集成材) | |

| 底板は木材としました。電池ボックスをねじ止めし易いです。 | |

| (スピーカーはこれです) | |

| (Scanspeak製5cmフルレンジスピーカー) | |

| まだ持ってたんかい、と言われそうですが、余っていたので使います。Stereo誌2013年のスピーカー祭りのものです。 | |

| (φ55mmのホールソー) | |

| スピーカーの穴あけに使います。アマゾンで探すと結構色んな寸法の物が見つかります。簡単に穴が開けられます。 | |

| (ジュラコンキャッチを使います) | |

| (ジュラコンキャッチの取り付け) | |

| このように取り付けて透明ケースと底板を固定します。電池交換時は、透明ケースと底板の間にマイナスドライバーを入れてこじりながら分離します。 | |

| (FMラジオと同じ取っ手を付けます) | |

| ラジオとして持ち運びやすいように取っ手を取り付けます。FMラジオとデザインを統一。 | |

| (前面の板材) | |

| 前面の板材の加工の様子です。上側に5mm角材を接着しています。スピーカーの穴はホールソーで開けます。簡単です。 | |

| (背面の板材) | |

| 位置合わせ後に開ける穴がありますので、写真の穴が全てではありません。 | |

| (側面の板材) | |

| 3辺に5mm角材を接着します。組み立て構造を考えて角材を貼り付けましょう。私は少し間違っておりました。 | |

| (天面の板材) | |

| (組み立てるとこんな感じ) | |

| 2mm厚の板材でも結構しっかりとしています。今回は接着も上手く出来ました。 | |

| (底板の切り出しと加工) | |

| 4隅には5mm角材が入るように加工します。 | |

| (電池ボックスと接続用コネクタを配置) | |

| 透明ケースとの接続は電源ケーブルだけになりましたので、接続用のコネクタも本当は2ピンで間に合うのですが、ちょっと多めに付けています。 | |

| (透明ケースに部品を取り付けます) | |

| 配線は出来るだけコンパクトになるようにしました。結構スッキリに見えます。 | |

| (DSPチップへのノイズ防止) | |

| DSPチップを銅箔テープで覆ってノイズからの影響を低減しています。銅箔テープは必ずフィルムタイプの両面テープで貼り付けます。特にGNDとかには接続していませんが、効果はあると思います。 | |

| (PIC32MX基板のノイズ防止) | |

| 液晶モジュールを駆動しているPIC32MX基板からのノイズを低減するために基板裏面に銅箔テープを貼り付けました。これも効果ありです。多分。 | |

| (透明ケースとの接続用コネクタ) | |

| 透明ケース側との接続にはピンヘッダーとソケットを使っています。この辺りの位置合わせは現物で行って穴加工しましょう。 | |

| (背面からの姿も可愛いです) | |

|

|

| (液晶の表示例) | |

| SW2のボタンを押す毎に液晶の色を変えられるようにしていますが、電源ONで初期の色に戻ります。 | |

| さてこれからのAMラジオはどう生きれば良いのでしょうか。少なくとも停波になるまでに多くの局を聴いておきましょう。ラジオはスマホで聴く時代になっているとは思いますが、日本国内の遠くから直接受信出来るAM放送は大変魅力的です。AMラジオはまだまだ健在です。これからもオーディオクラフト工房をよろしくお願いいたします。 | |

|

|

|

|

オーディオクラフト工房へ戻る |

|

|

|

|

|

|